ミゾレヌマエビの繁殖1

(って、本当は「ヌマエビ」でした)

| 6月4日(1日目) 前回まではことごとく失敗でした。だからといって、今回成功する保証はありません。だって、もう10回近くチャレンジしてすべて×でしたから。 失敗の原因を冷静に判断すると、まず餌不足だったのではないかと思います。過去のレポートを読み返すと、「水質」にこだわって色々と対策を練ってきたわけですが、同時に餌も大きな問題の一つでした。 人工的に餌をあたえると水質の悪化に直結しますので、船長っは餌やりに消極的だったのではないかと思ったわけです。その根拠としては、 ○餌は濁りが酷くならない程度に少量しかあたえていなかった。 ○水質の検査でアンモニアが検出される事は少なかった。 ○水換え後にゾエアが激減した。 ○ほとんど水換えなしで成功している人もいる。 先週、対馬のある川にエビ取りに行ってミゾレヌマエビらしきエビを採ってきました。抱卵していたので、この土日を利用して汽水水槽を立ち上げました。 25cmのキューブに天然海水と水槽水で約70%の汽水8リットルで頑張ってみます。中には川から採取してきた水苔と濃縮ナンノ(ナンノクロロプシス)とPSBを入れています。ナンノのおかげで水は緑色です。本当は先週から準備できると良かったんですが、時間が取れず、今週になってしまいました。 産まれる2週間前辺りから準備したかったのですが、今回も泥縄。昨日の夜、汽水水槽を準備した後、ミゾレヌマエビを見ていたら、ゾエアの放出が始まっていることに気づき、あわてて隔離。今朝はほぼ放出が終わっていました。 と言うわけで、対馬での小卵型繁殖チャレンジのスタートです・・。 |

|

|

|

|

今朝の水温は23度。夕方帰宅後の水温は25度でした。特に何もしていません。さすがに一日では激減することも無かったようです。とりあえず、写真撮影だけ。

写真に撮ってみましたが、特に変化しているようには見えませんでした。

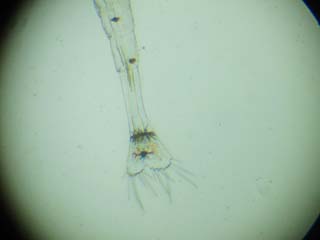

これは尻尾の部分の写真です。

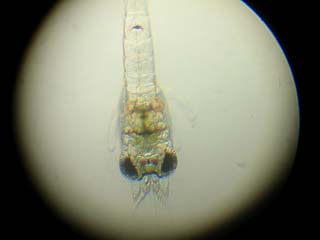

これは頭部を真上から見た写真・・・前から思っているんですが、ハエみたいです。

こちらは、頭部を横から見た写真。

少し緑色がかっているのは、ナンノを食べてくれたんでしょうか?食べていてくれると、助かるんですけどねぇ。