ヒメヌマエビの繁殖 Part1

今まで飼っていた「ミナミヌマエビ」大卵型(陸封型)で淡水の中だけで繁殖しますが、今度の「ヒメヌマエビ」は違います。小卵型(両側回遊性?)とって、子供の頃ゾエアという形態で海での浮遊生活をするのです。いろいろなところからアドバイスをいただいて、70%(海水70%淡水30%)の汽水が一番良いらしい・・・。ヤマトヌマエビやトロピカルシュリンプなどもこのタイプらしい。

6月22日

○崎川にエビ捕りに行った。ヒメヌマエビがターゲットだ。

6時(午後)から川にはいる。ウエーダー履き。

エアチューブ式の堰の根本をすくうと、テナガエビゲット。(あとで逃がす)同じ並びをもう一度すくうと、またもテナガエビ。

つつみから上流へ入る。中州から垂れている草の下をすくうと、2〜3cmサイズのエビが多数はいる。ミナミとスジエビのようだ。上流へ向かって移動しながら同じような州の際をすくいながら行くと、ヒメヌマエビらしきものをゲット。横縞タイプと縦縞タイプの両方が捕れた。

水槽に入れながら判別。いまいち自信はないが、ヒメヌマエビとトゲナシヌマエビが捕れたようだ。ミナミは少な目だった。もう一種類、ミナミかも知れないが透明な体に黒の模様が付いたミゾレヌマエビらしきものも・・。

6月23日

両側回遊性のエビのために汽水水槽を立ち上げる。中に入っていたメダカは元の池に放流。

ペットボトルで作った孵化器も完成。エアーポンプが一台足りないので、大きめをもう一台買うかな。

抱卵していたヒメヌマエビなどを第一水槽に入れたプラケースに隔離した。

コケについて調べる。ウィローモスは和名がクロカワゴケ。普通の川に生えているらしい。

6月24日(1日目)

今日は、帰りに水源地上の渓流でコケを採取してきた。判別ができないので、水中に生えている所を中心に採取。大部分が川底に埋まった流木にもコケが付いていたので、キックで砕いて持ち帰る。

帰ったらびっくり。縦縞型のヒメヌマエビが卵を放していた。プラケースの底にたまった物体が卵か?と思ってよく見るが・・・どう見てもエビのウンコだ。

ルーペでもっとよく見ようとプラケースを水槽から出してみる。ウンコのような物体めがけてルーペをのぞくと・・・視野の中に多数のゾエア。「えっ、もう生まれてるじゃん!」と思いつつもよく観察してみる。体長は1mmも無いかも知れない。エビのような形にも見えるが、みんな頭を下にして水中を漂っている。ゾエアに違いない・・。

早速、スポイトでかたっぱしから吸い取り、瓶に移す。すべての回収はあきらめたが、8割程度は回収できた。ゾエアをためた瓶の水を減らすため、スポイトの先に台所三角コーナー用の濾紙(?ネットではなく不織布の様なもの)を輪ゴムで止めて水を少しずつ吸い出す。それを一気に汽水水槽へ投入。外掛け式のフィルターはゾエアを濾過してしまいそうな勢いなので、止めた。代わりにエアレーションをかける。

コケはクロカワゴケであることを祈りつつ、3倍に薄めた木酢液に20分ほど漬け込む。ヨコエビが悶えながらコケの中から出てきた。何度かすすいだあとに第一水槽、第二水槽、そして第三(汽水)水槽に投入。第一水槽には小石に縫い糸で巻き付けて投入した。

木酢で枯れてなければいいけど・・・。(3倍希釈に20分は漬けすぎでした・・枯れました)

6月25日(2日目)

ゾエア用の「クロレラ(錠)」を買ってきた。高い・・1,500円もした。

「えびっこ」からのアドバイスと「えび道」などを参考にすると、ゾエア用の汽水水槽は頻繁に水換えをした方がよいらしい。10リットルのポリタンクを買ってきて、夕食後に海水を汲みに行く。波をかぶる。

ゾエア水槽の水換えに使うホース先端には三角コーナー用の不織布を付ける。ゾエアが口に吸い付けられる。汽水(70%)1.5リットルを水換え。(水槽は5リットル)

第一水槽の外部フィルターが動いていないことに気づく。昨日水換えをしたときに水位を下げすぎたため、エアがホース内にはいって循環が止まったらしい。あわてて、エア抜きをして、循環し始めたが、水が白濁。アンモニア濃度を測ると・・・「危険」〜「ほとんどの魚が死ぬ」

あわてて2/3程度を水換えする。また、外部フィルターのスポンジと濾過材をすすいで、活性炭を投入。何とかなってくれればいいが・・。

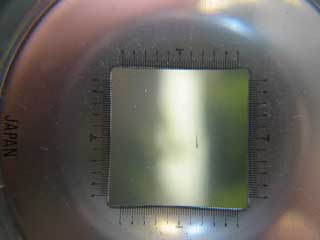

ゾエアの大きさをメモりつきルーペではかった所、体長1.2mm。まだゾエアの数が減った様子はない。

クロレラを水でドロドロにして、スポイトで少量入れるが、食べているのやらどうやら確認できない。

6月26日(3日目)

汽水水槽の水換えを1.5リットル(1/3程度)行った。濾過が行えないため、頻繁に水換えをする必要がある。水換え後、アンモニア濃度を測ってみると・・「ほとんどの魚がしぬ」状態。あわてて、さらに3リットルを水換え。

ゾエアの数はさほど変わっていない。今日もクロレラの粒を二回に分けて1/2程度与える。

第一水槽と、第二水槽は状態がいい。昨日、危険レベルだった第一水槽も水質が回復していた。(アンモニア濃度)

6月27日(4日目)

昨日夜、汽水水槽のエアレーションを止めたままにしていたのを思い出して、寝る前にゾエア君の様子を見に行く。すると、隔離していたトゲナシヌマエビとヒメヌマエビが脱卵して、さらに孵化していた。

あわてて、汽水水槽に新ゾエア君たちを移す作業をする。今回は、暗闇でペンライトでプラケースの角だけを照らして、そこに集まってきたゾエアをスポイトで吸い取るようにした。効率がいい。

仕事から帰って、汽水水槽の水を2.5リットルほど替える。水質は検査していない。

ゾエアの数は、さほど減っていないようだ。水流の具合で、多くも少なくも見える。

部屋を暗くしてゾエアの写真を撮る。ライトに集まってきた所を接写。今まででは一番よく撮れている。

6月29日(6日目)

昨日は飲み会で、エビの世話ができなかったので、午前中にゾエア水槽の水換えと、汽水用に真水を取った第1水槽の水を足す。

ゾエア君は、少し減ったような感じがするが、まだまだ見た目にたくさんいる。

クロレラを、果たして彼らは食べているのだろうか?そこが心配なので、そのほかにテトラミンをあげてはいるが・・。

明日から、水換え用の汽水は事前に作って、外においておこう。直射日光をあてて植物プランクトンの増殖を図ろう。

隔離している「横島君(ヒメヌマエビ)」の卵が発眼している。次の大潮あたりで放卵してくれるかなぁ。

今日は○之浦ダムへ釣りに行ったついでに、ペットボトルの罠を仕掛けてみたが、捕れたのはハヤとヨシノボリとアブラハヤ。ヤマトは捕れなかった。

6月30日(7日目)

ゾエア君が激減した。原因は餌不足だろうか?それとも水質?昨日水換えをしたばかりだから、水質が「悪化」したのが原因ではないと思う。水質が「変化」したからとも考えられるが、たぶん餓死だろう「えびみち」にも「ゾエアが大量に餓死する」とあるし。

全滅ではなかったが、ちょっと悲しいような寂しいような。

もう一つショッキングなのは、第二水槽。共食いしていた。たぶん何かで☆になった人を食べているのだと思うが。餌が足りないのだろうか。

明るい話題もある。ヒメヌマエビの「横島君」の卵が孵っていた。今日の潮は下りの中潮。大潮をすぎて3日目。このゾエア君たちも早速第三水槽(汽水)に移してやる。

今日は近くの池に釣りがてら水草を取りに行く。マツモを大量に取ってくるが、魚は釣れず。

7月1日(8日目)

汽水水槽の水換え用に、外においてある水草ストックバケツの水と海水を使ってみた。

ゾエア君はさらに減ったような気がする。今日も横島君から生まれたゾエア君を汽水に移すが、10匹程度だろう。

第二水槽の横に何かある・・・。乾燥したエビ君だった。しかも2匹!!追いかけっこのあげく、勢い余って飛び出したんですね・・。

7月2日(9日目)

汽水水槽のゾエア君はさらに減少。数匹が確認できるのみ。アンモニア濃度を測ると「5.0・・ほとんどの魚が死ぬ」状態。ほとんどの水を換える。

第一水槽と第二水槽も1/4程度の水換えを行った。これらの水槽は調子が良さそうだ。

水温は第一が27.5℃。第二が28℃。汽水水槽は29.5℃あった。汽水の方は水温も問題のような気がする。ファンを設置しなければ。

7月5日(12日目)

3日から出張だったため、二日ぶりに水槽を見る。水がだいぶん減っている。

汽水水槽、ゾエア君はほとんど全滅に近い。2匹ほど確認できたが、うち一人は行方不明。残りの一人だけを確保して、水槽ごと洗浄。相当くさい。

どうやら、失敗したようだ。第二弾にかける。